Полоцк — древний белорусский город на реках Западная Двина и Полота. Носит статус административного центра Полоцкого района. Автодорогами Полоцк связан с Браславом, Лепелем, Витебском, Глубоким, Россонами. От Полоцка дороги ведут до границ с Латвией, Литвой и Россией.

Полоцк — это железнодорожная станция в направлении Витебска, Невеля, Молодечно и Даугавпилса. Через Полоцк курсируют пассажирские поезда на Гомель, Москву, Минск, Молодечно, Поставы, Санкт-Петербург, Калининград и Ригу.

В Полоцке проживает порядка 85 тысяч человек. Город назван центром Полоцкой агломерации, крупнейшим населенным пунктом которой считается Новополоцк.

Территориально регион занимает площадь около 800 кв. км., где проживает более 200 тысяч человек. Большинство жителей агломерации занято в нефтеперерабатывающей, химической и пищевой промышленности. С 2008 года Полоцк признан географическим центром Европы.

Пять причин побывать в Полоцке

1. Сходить в музей

В Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник входят 11 музеев. Отдельные музейные экспозиции находятся в памятниках архитектуры. Так, музей истории архитектуры Софийского собора расположен прямо в святыне, художественная галерея — в одном из корпусов Полоцкого иезуитского коллегиума, Музей традиционного ручного ткачества Поозерья и детский музей занимают здания конца XIX – начала ХХ веков, под Музей белорусского книгопечатания и Музей-библиотеку Симеона Полоцкого приспособлены помещения бывшей братской школы Полоцкого Богоявленского монастыря. Краеведческий музей занял здание бывшей лютеранской кирхи, а единственный в Беларуси музей одной улицы «Прогулка по Нижне-Покровской» расположен в домике Петра I. Природно-экологический музей с обзорной площадкой занимает строение водонапорной башни.

Природно-экологический музей в Полоцке

Природно-экологический музей в Полоцке

Музейные фонды насчитывают около ста тысяч музейных предметов, распределенных по 35 коллекциям. А экспозиции дополнены QR-кодами, аудиогидами на русском, белорусском и английском языках. Справочную информацию всегда можно получить в инфокиосках. Музейная афиша полна событий — квестов, театрализованных экскурсий, тематических выставок. Гулять по заповеднику проще с единым билетом, открывающим двери всех 11 музеев. В Полоцке также есть частный музей, посвященный эпохе средневекового рыцарства.

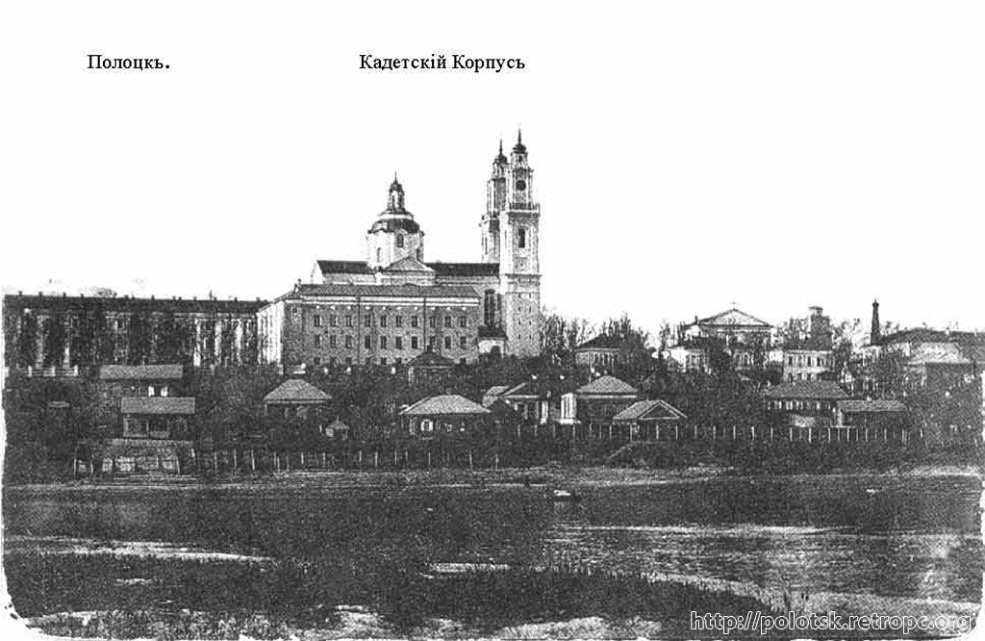

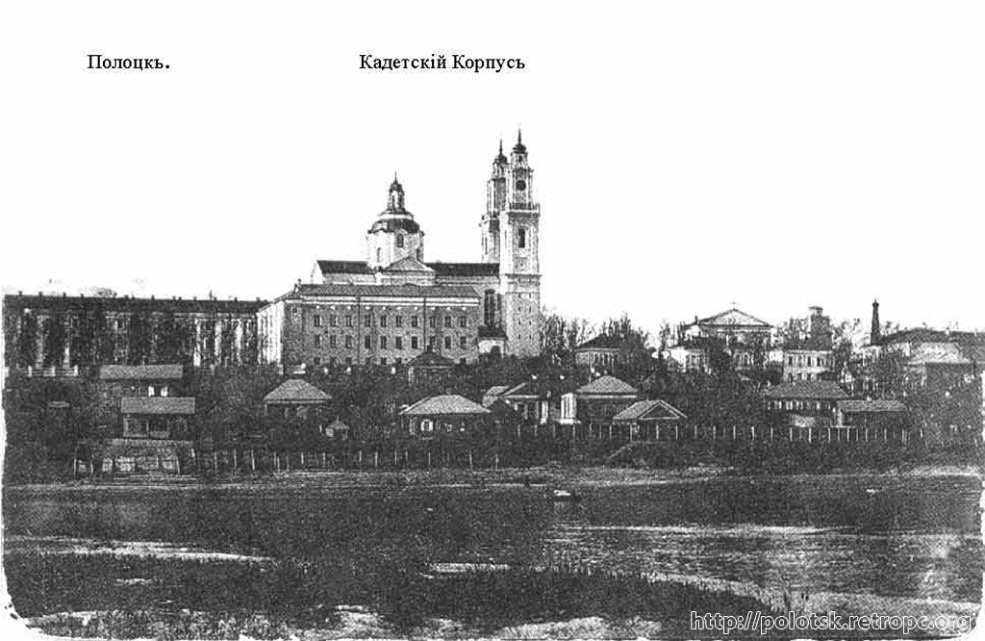

2. Задать вопрос голове Габриэля Грубера

Уроженец Вены Габриэль Грубер был высококлассным инженером, специалистом в сфере механики и гидродинамики, разбирался в архитектуре, математике и навигации. В 1784 году он приехал в Беларусь, чтобы преподавать механику, архитектуру и экспериментальную физику в Полоцком иезуитском коллегиуме. Стараниями преподавателя учебное заведение стало крупным техническим центром.

Бывший иезуитский коллегиум в Полоцке

Бывший иезуитский коллегиум в Полоцке

Среди наиболее известных изобретений инженера была механическая голова. Как и в конце XVIII века голова старика с длинными седыми волосами висит высоко под потолком в одной из аудиторий полоцкого университета и разговаривает на русском, белорусском, английском и латинском языках. Встретиться и побеседовать с механической головой можно, заказав отдельную экскурсию по корпусу бывшего иезуитского коллегиума. После общения туристов угощают горячим шоколадом по груберовскому рецепту со специями и имбирем под звуки механического пианино.

3. Послушать орган в Софийском соборе

Приблизительную дату постройки Софийского собора в Полоцке историки определяют между 1030-1060 годами. Это был первый каменный храм на территории Беларуси. Построенный как символ могущества княжеской власти, собор на правом берегу Западной Двины выглядел величественно и торжественно. Сегодня от храма XI века остался древний фундамент, части апсиды, столбов и стен. Увидеть все это, а также фрагменты кладки и фресковые росписи XI века и услышать многочисленные истории о Софии можно в действующем при храме Музее истории архитектуры Софийского собора.

Софийский собор в Полоцке

Софийский собор в Полоцке

Если слушать орган, то в концертном зале Софийского собора – неспроста он носит статус одного из лучших в Европе. С тех пор как в 1985 году в соборе появился орган, сооруженный по индивидуальному заказу чешской фирмой Rieger Kloss, в концертном зале каждый год дают порядка 300 концертов. А весной ценители звучания клавишно-духового инструмента съезжаются в Софийский собор для участия в фестивале старинной и современной камерной музыки.

4. Поклониться мощам Святой Евфросинии

45 лет преподобная Евфросиния была игуменьей основанного ею в предместье Полоцка женского монастыря. Открытый в 1125 году, он признан одной из древнейших православных обителей на белорусских землях. Центром духовной жизни Спасо-Евфросиниевского монастыря становится деревянный храм, на месте которого, предположительно в 1152–1161 годах, был воздвигнут каменный. 30 седмиц (недель) понадобилось зодчему Иоанну на строительство святыни, где поселилась сама игуменья: согласно преданию, она занимала одну из маленьких келий, предположительно справа от хоров, темно-синие с зеленоватым оттенком стены которой были украшены фресками. Выполненные мастерами XII века на стенах и колоннах храма лики святых уникальны. В конце 1990-х в храм вернулся золоченый крест, пожертвованный ему Евфросинией: точную копию созданной Лазарем Богшей реликвии изготовил ювелир-эмалировщик из Бреста Николай Кузьмич.

Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке

Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке

Архитектурный ансамбль монастыря создают Спасо-Евфросиниевская церковь, Крестовоздвиженский храм, «теплая» церковь, двухэтажный жилой дом, ворота со звонницей, совмещенные с жилым монастырским корпусом, и фундаменты существовавшего в XII–XVII вв. храма-усыпальницы. К слову, в 1910 году в Полоцк из Киева были перенесены мощи святой Евфросинии, где они сохранялись с 1187 года. Поклониться мощам приезжают паломники из Беларуси и стран Европы. При монастыре действует экскурсионное бюро, паломников селят в бесплатные гостиничные номера и угощают трапезой.

5. Увидеть памятник, посвященный особой букве белорусского алфавита

Памятник особой букве белорусского алфавита — Ў — появился на бульваре проспекта Франциска Скорины в 2003 году. За короткое время он стал символом Полоцка и Беларуси в целом. Памятник оформлен в виде книги, где отпечатаны слова с Ў. На нем же можно прочесть цитату из стихотворения Рыгора Барадулина «Ад Еўфрасінні, ад Скарыны, ад Полацка пачаўся свет».

Памятник букве «Ў» в Полоцке

Памятник букве «Ў» в Полоцке

История

Полоцк — один из древнейших городов Беларуси, получивший название от реки Полоты. Впервые он упоминается в «Повести временных лет» в 862 году. Расположенный на крупном торговом пути, Полоцк стремительно развивался. В Х веке на здешних землях образуется Полоцкое княжество, на протяжении трех столетий бывшее одним из крупнейших и могущественных государственных образований. Изначально Полоцкое княжество занимало территории в бассейне Западной Двины, в верховьях Березины и Немана. В разное время во главе Полоцкого княжества стояли легендарные князья — Рогволод, Брячислав, Всеслав Чародей, Андрей Полоцкий.

В XIV-XVI веках Полоцк был самым большим городом Великого княжества Литовского, имевший особые «Полоцкие привилегии». В 1498 году Полоцк получил Магдебургское право. С 1504 года город был центром воеводства в ВКЛ, а позже — Речи Посполитой. В результате первого раздела федерации правобережная часть Полоцка вошла в состав Российской империи. Левый берег был присоединен двадцать лет спустя, после второго раздела земель. Полоцк стал административным центром Полоцкой губернии, а затем — наместничества. На рубеже XVIII-XIX веков Полоцк развивался как уездный город Белорусской, затем Витебской губернии.

С 1924 года Полоцк стал частью БССР. На протяжении трех лет в ходе Второй мировой войны город находился под оккупацией. Освобожденный в 1944-м Полоцк понес колоссальные людские потери и был почти полностью разрушен. Город, ставший центром Полоцкой области, пришлось основательно восстанавливать. Теперь Полоцк — районный, а также административный центр Полоцкой агломерации, крупного промышленного узла. В городе успешно работают предприятия пищевой и текстильной промышленности и единственный в Беларуси завод по производству стеклоткани. Благодаря историческому, культурному и архитектурному наследию Полоцк развивается и как туристический центр международного масштаба.

Что посмотреть

Помимо Софийского собора и комплекса зданий Спасо-Евфросиниевского монастыря, в Полоцке сохранилось немало исторических зданий. Примечателен комплекс зданий Богоявленского монастыря с собором XVIII века и более поздним строением братской школы. Уцелели здания бывшего иезуитского коллегиума XVIII века. В отреставрированных корпусах теперь располагаются факультеты гуманитарных наук и современных технологий Полоцкого университета. Частично сохранился Полоцкий монастырь бернардинцев и жилой корпус монастыря францисканцев. Свято-Покровская церковь была построена в 1905 году. В Полоцке сохранилась историческая застройка площади Свободы конца XVIII века. В домике Петра I действует стационарная выставка «Прогулка по Нижне-Покровской». Полоцкий горисполком занимает здание бывшего православного духовного училища, построенного в середине XIX века. В бывшем Спасо-Евфросиниевском женском епархиальном училище теперь лесной колледж. В здание бывшей лютеранской кирхи переехал краеведческий музей. Из современных храмов стоит обратить внимание на костел св. Андрея Боболи с фресками белорусского художника Владимира Кондрусевича и церковь Параскевы Полоцкой.

Свято-Богоявленский монастырь в Полоцке

Свято-Богоявленский монастырь в Полоцке

Чтобы обойти полоцкие памятники, потребуется как минимум несколько часов. На маршруте встретятся важные для истории Полоцка личности. В городе хранят память о Франциске Скорине, Симеоне Полоцком, Евфросинии Полоцкой, Всеславе Чародее, зодчем Иоане, Андрее Полоцком. Над Двиной установлен памятник кривичам. Увековечены в камне герои войны 1812 года, Великой Отечественной войны, афганской войны. Город украшен и малыми архитектурными формами — миниатюрным студентом из бронзы в университетском дворике, скульптурой девочки и школьницей с часами возле детского музея.

Памятник Всеславу Чародею в Полоцке

Памятник Всеславу Чародею в Полоцке

На площадке перед Софийским собором лежит Борисов камень. Памятник эпиграфики XII века в 1981 году был поднят из Двины. Камни с высеченным крестом и надписью-просьбой о помощи были сделаны, вероятно, по заказу полоцкого князя Бориса Всеславича, княжившего на здешних землях в XI-XII веках.

Борисов камень в Полоцке

Борисов камень в Полоцке

События

5 июня в Полоцке отмечают День памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой. Этот день начинается праздничной литургией в Софийском соборе и продолжается большим и малыми крестными ходами от храмов, а также концертом. В полоцких храмах проходят торжественные богослужения.

Международный фестиваль органной музыки «Звоны Софии» — осеннее событие. Ежегодно, начиная с 1996-го года, в конце октября в начале ноября в концертном зале Софийского собора выступают музыканты из различных стран Европы. В конце лета в Полоцке проходит фестиваль средневековой культуры «Рубон». На него съезжаются клубы исторической реконструкции со всей Беларуси и ближнего зарубежья. В программе праздника — рыцарские бои, древние ремесла, стародавняя кухня, музыка и танцы. Черничный экофест — еще один полоцкий праздник лета. Он начинается в шесть утра, когда участники с корзинами и ведрами отправляются в лес за черникой. Соревнование длится несколько часов, после чего побеждает сборщик с наибольшим количеством ягод. В городе ягодный праздник продолжается на проспекте и площади Франциска Скорины — с песнями, танцами, играми в честь черники. Главное угощение экофеста — многометровый черничный пирог.

Знаменитости

Полоцк — родной город легендарного князя Всеслава Чародея, преподобной Евфросинии Полоцкой, первопечатника, просветителя и переводчика Франциска Скорины, богослова и поэта Симеона Полоцкого. Уроженка Полоцка американская поэтесса Мэри Антин. Родом из Полоцка белорусский филолог и переводчик Лявон Борщевский, писатель Владимир Орлов, критик, писатель и сказочник Петр Васюченко.

Где поесть

Сделать гастрономическую паузу в Полоцке можно в ресторанах «Славянский», «Верхний замок», «Полацкі куток», «Росквіт», «Funny Chicken», «Нафтан», кафе «Гурман», «Дамиан», «Раздолъ», Quick Coffee, кафе «О2», «БуFet», «Волна», 4REST Restobar.

Где остановиться

Услуги ночлега в Полоцке предоставляют мини-гостиница «Гостиный двор Полоцк», отель «Двина», отель «София». В городе можно снять апартаменты разного уровня комфорта, остановиться в гостевом доме или городской усадьбе.

Что привезти из Полоцка

Сувенирная лавка открыта в Музее белорусского книгопечатания пять дней в неделю, кроме понедельника и среды. Здесь можно купить памятные магниты, значки, брелоки, закладки, сувениры из керамики и стекла, текстиль и одежду с белорусским орнаментом и, конечно, всевозможную печатную продукцию — книги, фотоальбомы, путеводители, открытки. Отправляясь в Полоцк, захватите с собой книги Владимира Орлова и Сергея Тарасова. С ними прогулка по городу будет содержательней и интересней.

Подготовила Яна Браславская

https://planetabelarus.by

В церемонии открытия приняли участие председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, председатель Городокского районного исполнительного комитета Пётр Коробач, председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева, начальники управлений облисполкома и отделов райисполкома, педагоги и учащиеся Езерищенской школы, жители горпосёлка. Праздник с коллегами и школьниками разделили представители школ со всего района.

В церемонии открытия приняли участие председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, председатель Городокского районного исполнительного комитета Пётр Коробач, председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева, начальники управлений облисполкома и отделов райисполкома, педагоги и учащиеся Езерищенской школы, жители горпосёлка. Праздник с коллегами и школьниками разделили представители школ со всего района.

Гости праздника приехали в центральную усадьбу заповедника в деревне Домжерицы, чтобы не только увидеть лепельского Цмока, но и окунуться в белорусскую мифологию, познакомиться с Болотником, Кладником, Лесовиком, Волосняком, Железной бабой, Кикиморой, Русалкой и другими мифическими существами, в которые верили наши предки.

Гости праздника приехали в центральную усадьбу заповедника в деревне Домжерицы, чтобы не только увидеть лепельского Цмока, но и окунуться в белорусскую мифологию, познакомиться с Болотником, Кладником, Лесовиком, Волосняком, Железной бабой, Кикиморой, Русалкой и другими мифическими существами, в которые верили наши предки.

Юные участники фестиваля во время конкурса красоты и привлекательности старались завоевать уважение жюри и зрителей, а приглашенные артисты выкладывались по полной программе.

Юные участники фестиваля во время конкурса красоты и привлекательности старались завоевать уважение жюри и зрителей, а приглашенные артисты выкладывались по полной программе.

А тем, кто не смог побывать на празднике, мы сообщим, что в заповеднике есть музей Мифологии, состоящий из трех небольших залов – небесного мира, подземного мира и мира людей. На экологической тропе «В краю мифов» круглый год можно лично знакомиться с мифологическими существами, населяющими природные просторы.

А тем, кто не смог побывать на празднике, мы сообщим, что в заповеднике есть музей Мифологии, состоящий из трех небольших залов – небесного мира, подземного мира и мира людей. На экологической тропе «В краю мифов» круглый год можно лично знакомиться с мифологическими существами, населяющими природные просторы.